从上海展览中心序馆主雕塑向前,走入中央大厅前,不少读者视线都被今年上海书展首次设立的“上海期刊百年文脉与科技创新精品展”书架所吸引。

上海书展今年设置“上海期刊百年文脉与科技创新精品展”。施晨露摄

上海书展今年设置“上海期刊百年文脉与科技创新精品展”。施晨露摄

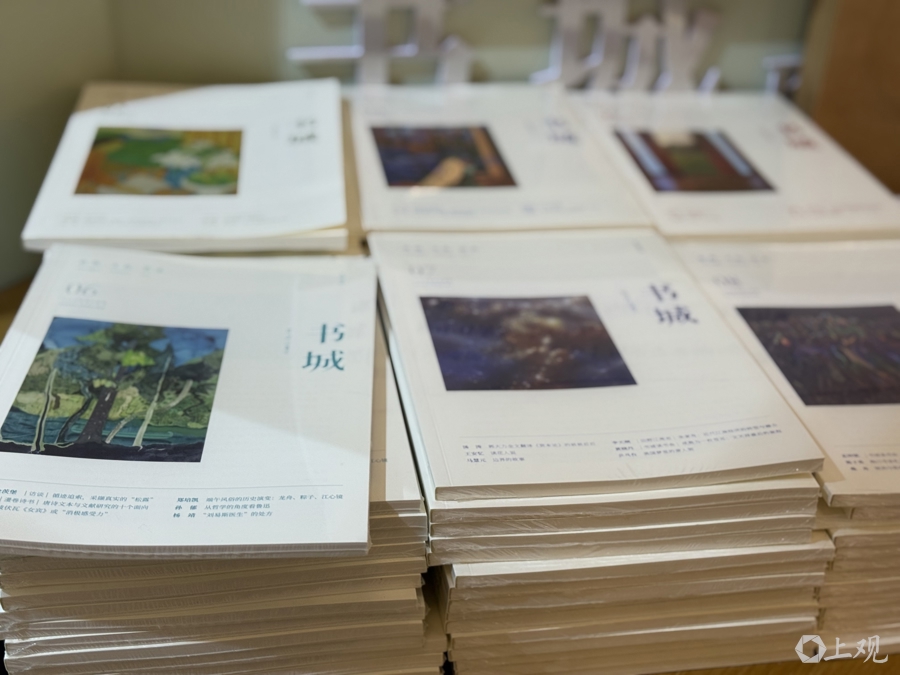

在长三角品牌实体书店专区,大隐书局展位,放大版的《书城》杂志下方,有今年新发行的6期《书城》。在“书城·大隐书局刊读上海书展专区”,这份以读书为主题的杂志在书展开幕头两天就销售了近200册。

“书城·大隐书局刊读上海书展专区”。施晨露摄

“书城·大隐书局刊读上海书展专区”。施晨露摄

在人们讨论纸质阅读“式微”的当下,今年上海书展有意将读者目光引向纸质出版的一种门类——期刊。创刊于1993年、经历过多次起伏的《书城》成为其中值得关注的案例。8月15日下午,一场长达3小时的《书城》杂志发展座谈会在上海书展举办,多位学者畅所欲言。

座谈会现场 施晨露摄

座谈会现场 施晨露摄

由北向南,《读书》《书城》《随笔》三本杂志,在中国读书界曾留下深深印记。在上海的《书城》,独具海派文化风格,既保持着相对稳定的风格,同时又在封面、版式等,时有新鲜变化。今年3月以来,《书城》封面凸显自然人文特色,选登当代优秀艺术家作品,封面封二画家多为活跃在国内外艺术展的年轻当代艺术画家,呈现杂志年轻化、国际化面向。

“这半年来,‘书城大家’栏目将通识教育、经典传播中珍贵的独创内容给了《书城杂志》的众多读者,杂志有了比以往更多的书评文章,版式也有变化,除精心设计封面,一些小细节也很用心,比如用书城LOGO做的文章结尾符,美化版面又强化品牌。”这是上海市出版协会理事长胡国强“读”到的《书城》新气象。在他看来,杂志的品牌化很重要,既要创立品牌,更要深耕品牌,这一过程要渗透到杂志的种种细节中。

“杂志要有人看,文章要好看。”复旦大学特聘教授张汝伦谈到杂志的定位,“不要预设得过深,但也不要低估这一代读者,不要以为人人都喜欢吃‘快餐’,真正的‘好货’还是有人要。”

上海市期刊协会会长王兴康建议,杂志要适当“放低身段”,扩大读者面,要用一般读者能看懂的表达,字数不宜太长,同时要吸纳更多来自五湖四海的作者,用多元的作者吸引多元的读者。

“大多数人不会去读黑格尔,像《书城》这样的杂志就扮演了很重要的角色,文章表述要深入浅出。”中国民间文艺家协会香港分会主席、历史文化学者郑培凯说。

“读书有几种,有时躺着读,有时坐着读。读《书城》,不是躺着,也不是正襟危坐,向后一靠,能不能读着读着坐直起来,读者需要有所感的内容。”复旦大学中文系教授、图书馆馆长陈引驰提出,《书城》文章最好有文雅之气,也要有趣味。

浙江大学马一浮书院特聘教授傅杰同样提到,要兼顾文章的学理性和可读性,思想性和趣味性,让有学问、有文笔的作者,给读者带来有所得、有期待、愉快的阅读体验。

《书城》杂志曾有四句办刊宗旨“营造读书氛围、倡导理性精神、推广深度阅读、传承经典文化”,华东师范大学历史学系教授孟钟捷特别欣赏其中“推广深度阅读”这一句。他以在欧洲调研杂志的经历建议,杂志更好地提炼“卖点”,比如通过封面,让读者迅速把握感兴趣的文章,同时,要用跨学科的视野提供当下读者希求的对社会文化的解读。

复旦大学哲学学院宗教学系教授李天纲用“地方性”“时代性”“非学术性”归纳对《书城》的期许。

复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏建议,扩大作者面,让《书城》成为更多跨界青年作者发表的平台,让“书城体”改变学术体的文风,成为双赢。

香港城市大学翻译及语言学系教授鄢秀期待《书城》能进一步扩大对海外读者的吸引力和影响力。

上海市社联党组书记王为松建议,《书城》与上海书展联手,向读者推荐好书。

“一座城市有很多文化地标,有看得见的,也有看不见的。以‘书城’为名的这本杂志就是看不见的地标。”上海师范大学人文学院世界史系教授陈恒说。

“读者为什么爱读一本杂志?归结起来,一是冲着作者,二是冲着题目。”《书城》编委戴燕说,“作者不分老幼,关键看是不是能写出跟这个时代共呼吸的文章。期刊有时效性,虽然不是‘爆炒’热点,但总不能离开这个时代的人所关心的东西。”

《书城》由上海三联书店主办。这半年间,重要专题、名家专栏成为杂志吸引读者的亮点,比如三月号中华优秀传统文化在当代语境下阐释专题,集合葛兆光、郑培凯、陈尚君、戴燕、陈正宏等诠释的中华经典内容,包括古代中国艺术文化史、《史记》、陶渊明诗、宋词、昆曲文化、文学史等,入选2025北京国际图书博览会“2025BIBF精品期刊展”,新设的陈尚君“漫卷诗书”、戴燕“我的文学史”、李天纲“田野江南志”等专栏亦受到读者欢迎。“三联书城读书会”主打更贴近当下的经典诠释、新书解读,半年来已举办6场。网络、实体书店发行均有提升。

“坚持很重要,坚持才能留下记忆。”从2006年开始参与编辑《书城》的戴燕感慨。

申宝策略-配资头条官网-靠谱股票配资门户-股票配资导航提示:文章来自网络,不代表本站观点。